发布时间:2025-07-11浏览次数:2913次

编者按

暮色漫进窗棂时,《校友面对面》第2期专访的最后一个问句落定,可刘武师兄话语里的重量仍在空气里轻轻震荡。

他说"读万卷书"要先于"求名利",说南开人心里该装着"允公允能"的秤。这话让我想起南开园里的那口老校钟,不常鸣响,却总在校友心里透着股沉甸甸的劲儿。

暮色渐浓时,仿佛看见青年的他背着画板从新开湖畔走过,后来握着笔杆在《中国青年报》的灯下疾书,再后来举着摄像机站在沙漠中。这条路弯弯曲曲,却始终朝着光亮的地方——那或许就是他教会我们的:带着南开给的那点"土气"扎根,揣着"日新月异"的劲儿生长,走到哪里,都是在续写母校的荣耀和光华......

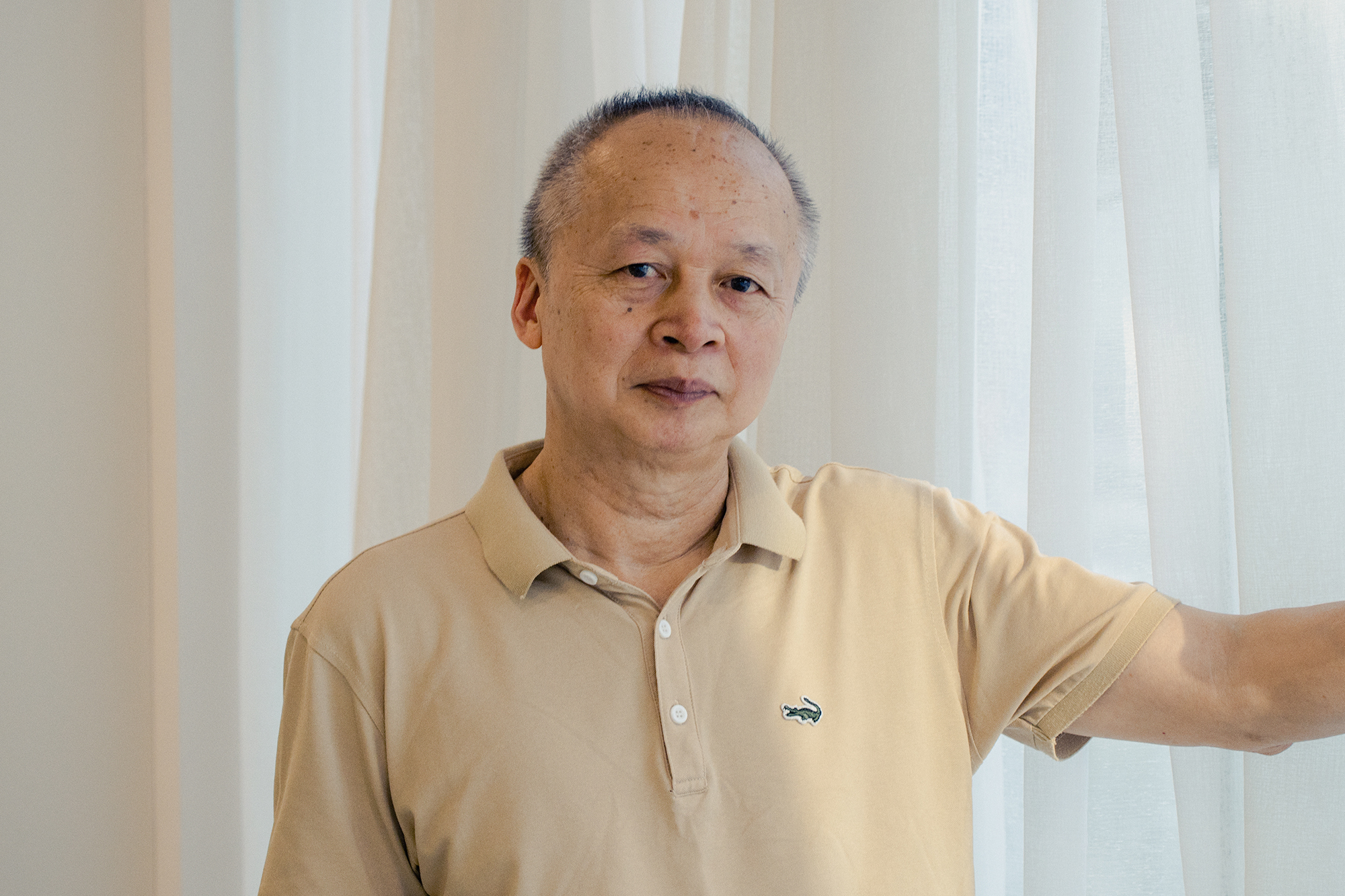

人物简介

刘武:南开大学中文系校友、南开北京校友会监事长兼影视专委会负责人。中国作家协会会员、中国摄影家协会会员,原中央电视台纪录片导演、CCTV6栏目主编、策划,《中国青年报》经济部主任,曾任南开大学中文系讲师。多年来,实地采访欧、亚、非、北美等近50个国家和地区,策划、执导大型纪录片《睦邻》、《兄弟》等。著有《驾行中东17国》、《生命的几分之几消耗在路上》等专著,发表过《84张老照片》、《美人痣》、《乱局》等中短篇小说。

"日新"的转型实践

主持人:您在南开求学期间有哪些难忘的经历或故事?80年代的南开校园给您留下了哪些深刻印象?

刘武:我小时候爱画画,当年画了特别多周总理像。后来进入南开——周总理的母校,想来或许是冥冥中有一种力量指引。80年代的南开校园,建筑与规模远不及如今,既无宏伟楼宇,设施也相对简朴,但南开给我的整体感受是朴素而厚重。当时正值80年代思想解放时期,校园中最鲜明的特质是自由的学风与热烈的生活氛围。

那时校园中各类名人讲座、演说及演出十分频繁,我们得以接触到众多知名作家、专家、音乐家、指挥家、演员与画家。我曾参与南开美术社,社里常邀请名家指导,如王学仲先生、霍春阳先生、李苦禅先生之子李燕老师等,他们的亲授让我至今印象深刻——如今请名家与学生近距离交流已十分不易,而当时的我们却能直接受教,这份经历尤为珍贵。

主持人:当时有什么名家让您印象特别深刻?对您的想法或者之后的爱好有一些深远影响吗?

刘武:我个人原本对音乐了解不深,但著名指挥家李德伦先生到学校讲学的经历,却对我产生了深远影响。他当时致力于交响乐普及,在南开小礼堂讲解如何欣赏交响乐,我多次到场聆听,此后便对古典音乐产生了浓厚兴趣。我不仅反复聆听作品,还专门参加西方古典音乐普及讲座,这为我后来的工作提升了音乐鉴赏力——我留校任教期间讲授西方文论,而西方文艺理论与艺术理论本就相互交融,这些经历让我对西方文化艺术有了更深刻的理解。

后来,我常观看南开学生交响乐团、合唱团的表演;到北京后,也频繁前往北京音乐厅、国家大剧院欣赏交响乐与古典音乐演出。我成长于60年代,接受的音乐教育多为大众歌曲与红色歌曲,在古典音乐领域存在明显欠缺,而李德伦先生的讲座与后续的学习,相当于为我“补课”,让我建立了更丰富的审美视角。

主持人:您曾担任《中国青年报》经济部主任,这段纸媒经历对您后来转型产生了哪些独特影响?文学思维与摄影视角产生了怎样的化学反应?

刘武:这个话题看似跨度较大,实际上是我的职业路径逐步推进的结果。大学毕业后,我留校任教8年,之后才调任《中国青年报》。很多人好奇为何从教师转型为记者,这与我少年时的理想相关——我始终认为人生应“读万卷书,行万里路”。尽管大学教师的工作体面且有学术空间,但校园生活相对局限,与“行万里路”的理想有距离;而记者职业需要四处采访、接触不同人群,恰好能满足这一愿望。

至于从文字工作到影视创作的转型,其实我在大学任教时就已涉足影视领域,写过电视连续剧。90年代还为纪录片撰稿,如《苏联大解体解密》《香港回归:百年盛典》,并与新华社音像中心合作拍摄西藏题材纪录片,在西藏采访一个多月。这些经历让我在进入中央电视台前,已与影视行业有了深度联结。

正是因为有了这些经验,后来央视电影频道筹备新栏目时,多次邀请我加入,我最终选择转型,从纸媒进入影视领域。

主持人:作为CCTV资深导演、《中国电影报道》栏目主编,您认为当下纪录片、电影行业面临的最大挑战是什么?南开"允公允能"的精神对这些挑战有何启示?

刘武:我有幸在多个行业的鼎盛期投身其中:教书时恰逢高等教育恢复发展期,在《中国青年报》时纸媒影响力强盛,进入影视行业时电视与电影正处繁荣阶段。但当下,影视行业显然面临着结构性挑战。

核心问题在于观众欣赏习惯的转变:00后等新生代受短视频、自媒体影响,对长时间内容的耐心下降,难以专注观看1个半小时以上的电影;即便是《碟中谍8》等经典系列终章,市场表现也不及预期。电视媒体同样面临冲击,央视也在通过短视频、主持人轻量化内容等适配碎片化传播需求,就连春晚的受众覆盖也连年大幅下降——尽管制作水准提升,但观众耐心不足,难以完整观看。

行业形态也在变化:短剧崛起,其年收益已超过电影市场,且在海外走红。影视行业不会消失,但形式必然革新。

从南开精神来看,“日新月异”的校训恰恰给出了应对之道——就是要主动适应变化、自我革新。我从教师到记者再到导演的职业转型,正是对“日新月异”的实践;而“允公允能”的精神,强调以公心为出发点、以能力应对挑战,这与行业需要坚守内容本质、提升创新能力的要求高度契合。

知中国,服务中国

主持人:2005-2007年,您拍摄100集纪录片《睦邻》、45集纪录片《兄弟》时,驾驶越野车亲赴巴基斯坦、印度、缅甸、叙利亚、利比亚、苏丹等40多个国家现场采访拍摄。您如何用中国语言讲世界故事,找到不同文化背景观众的情感共鸣点?

刘武:拍摄《睦邻》与《兄弟》是我人生中可遇不可求的经历,也是“行万里路”的极致实践。当时央视已推出《千禧之旅》、《两极之旅》等大型纪录片,我们则与阳光卫视、哈尔滨电视台合作,聚焦中国周边国家及阿拉伯、北非地区,这在当时是较少有人涉足的领域。

我们以开车自驾方式拍摄,团队约12至18人,每车3人,身兼驾驶员、编导、摄像多职。这段经历让我对世界有了全新认知:一方面,这是深度体验的过程——我们走过沙漠、搓板路、山地等复杂路况,一天最多行驶1000多公里,既接触当地普通民众,也采访过国家领导人与知名人士,这种体验远超普通旅游,让我看到不同文化、宗教背景下的生活状态;另一方面,它重塑了我的认知,让我在强烈的反差中意识到,中国的“好”不仅在于物质水平,更在于社会活力与人际温度,这种“人气”、“人情”是许多国家欠缺的。

在跨文化交流中,共鸣点在于真实与细节:比如在埃及,一位从义乌进货的商人对中国由衷的感激;在非洲,中国医疗队用医术拯救当地人生命的故事。这些具体的人与事,比宏大叙事更能打动不同文化背景的民众。此外,中国通过民间交流、贸易与援助建立联结和影响,这种温和而务实的方式,正是当下“一带一路”等对外合作的精神内核。

主持人:从《驾行中东17国》到《84张老照片》,一部是纪实文学,一部是小说,它们之间有什么内在联系?

刘武:《驾行中东17国》是我将中东及北非纪录片的拍摄经历整理而成的纪实文学,完整记录了整个旅行过程;而《84张老照片》等小说,则是在拍摄期间从所见所闻中汲取灵感创作的虚构作品。

我本是文学专业出身,大学时曾在学生刊物《南开园》、《新开湖》发表小说,后因工作转向理论研究与媒体行业,暂停了文学创作。但中东、北非的经历激发了我的创作欲:纪实文学依托日记、采访记录,较为真实直接;小说则以虚构形式呈现当地的历史与现实,如《84张老照片》通过酒吧中一对父子的照片串联起80年的故事,展现历史感;另一部小说《乱局》以2011年利比亚战争为背景,融入我此前穿越利比亚的经历。

这些作品虽形式不同,但核心都是对这段跨国经历的梳理与表达,能让人读到更多异国的传奇故事。此外,我还将沿途拍摄的照片举办展览,曾邀请数十个阿拉伯国家的大使、参赞参观,这些影像与文字共同构成了对世界的多元记录。

主持人:《84张老照片》以土耳其为背景,《美人痣》聚焦阿富汗、巴基斯坦,这些海外华人故事题材的选择是否与南开“从世界看中国”的传统有关?您如何理解"服务中国"中的"国际视野"?

刘武:南开自创办起就具有鲜明的国际视野:老校长张伯苓考察日、美高校后,将西方先进文化与科技融入教育,聘请的教师多为留洋学者,培养学生以“知中国,服务中国”为己任。我上学时,西南联大的前辈如王达津、邢公畹、张怀瑾(闻一多学生)等曾亲自授课,他们虽少言校史,却在教学中传递着南开的家国情怀和国际视野。

这种传统深刻影响了我的创作:海外华人故事恰是“从世界看中国”的载体——他们在异国扎根,既保留中华文化基因,又融入当地社会,是文明交流的鲜活样本。比如《美人痣》中的巴基斯坦华人,既坚守华人的处世之道,又与当地社会深度联结,这种“漂泊与扎根”的状态,正是南开“扎根本土、面向世界”理念的体现。

“服务中国”的国际视野,在于既看清中国的位置,也理解世界的多元。比如,我们在海外采访时发现,外国人熟知的中国名人多为毛主席与成龙——前者代表中国思想、力量的影响力,后者体现中国文化、功夫的软实力;中国医疗队在非洲60多年的持续援助,虽规模不大,却在当地形成深远影响。这些案例让我明白,“服务中国”不是封闭的,而是以国际视野为镜,在交流中展现中国价值,在互动中提升自身影响力。

主持人:您笔下的海外华人常带有"文化桥梁"的属性,小人物饱涵大情怀,这些"漂泊与扎根"的主题是否契合张伯苓校长"土货化南开"的理念——既扎根本土,又面向世界?

刘武:张伯苓校长提出的“土货化”,核心是“以中国历史、中国社会为学术背景,以解决中国问题为教育目标”,同时不排斥外来文明,强调“扎根本土”与“面向世界”的统一。

我笔下的海外华人,正是这一理念的生动写照:他们身处异国,却保留着华人勤劳、坚韧的传统(扎根本土的文化基因);同时,他们主动适应当地环境,与不同文化对话(面向世界的开放姿态)。比如,在利比亚、巴基斯坦的华人既遵循中华文化中的“诚信”“友善”,又尊重当地的宗教与习俗,通过商业、公益等方式融入社会。这种“漂泊中扎根”的状态,与“土货化”理念中“吸收外来、服务本土”的精神高度契合——他们既是中华文化的传承者,也是中外文明交流的纽带。

主持人:早在上世纪90年代您就拍过《苏联大解体内幕》这样具有历史厚重感的纪录片,您是如何在保持作品的现实关怀和历史深度中体现“允公允能”的精神?

刘武:“允公允能”中,“公”是公心、为公,“能”是聚能、赋能。拍摄《苏联大解体内幕》等纪录片时,我始终以“公心”为出发点——关注历史转折中普通人的命运,而非单纯的宏大叙事;同时以“聚能”为支撑,通过扎实的资料搜集、跨国采访,还原历史细节。

这种创作思路,正是“公”(关注公众话题)与“能”(运用专业能力挖掘真相)的结合。南开精神强调“知中国,服务中国”,而了解各国历史、文化的复杂性,本身也是服务中国的一种方式——通过比较他国的经历与现状,为中国当今的发展提供镜鉴。

南开精神的当代传承

主持人:从报告文学到影视叙事,再到小说创作,您始终在突破文化创作形式的边界。这种突破的勇气是否出自南开"日新月异"的校训?您会建议校友如何平衡"守正"与"出新"?

刘武:“日新月异”的校训,核心是与时俱进、自我革新,这确实是我突破创作边界的精神动力。从报告文学的纪实性,到影视叙事的视觉化,再到小说的虚构性,形式的变化本质上是为了更好地表达内容——当纪实无法承载复杂情感时,便用小说的虚构;当文字难以呈现现场感时,便用镜头语言。

平衡“守正”与“出新”,关键在于:“守正”是坚守核心价值与专业底色,比如我始终以“记录时代、传递真实”为创作宗旨,这是南开“允公”精神的体现;“出新”是适应时代变化、创新表达方式,如从纸媒到短视频,从长纪录片到微故事,这是“日新月异”的要求。对校友而言,需先夯实根基(如专业能力、精神传承),再根据时代需求探索新路径,既不抱残守缺,也不盲目跟风。

主持人:今年是南开北京校友会建会110周年,百十载岁月,是时间的刻度,更镌刻着校友会薪火相传、生生不息的历史足迹。您作为校友会监事长、影视专委会秘书长,计划开展哪些校友工作庆祝这一意义非凡的时刻?

刘武:南开北京校友会110周年是重要里程碑,校友会具有强烈的凝聚力、执行力和影响力,我们计划通过三项活动传承南开精神、凝聚校友:

一是制作110周年纪录片/宣传片,以新颖形式回顾校友会历史,展现校友风采,目前已确定团队并推进制作;

二是举办汇元杯“爱南开・爱中华”短视频大赛。短视频是当下最具影响力的传播形式,校友中不乏相关领域从业者,大赛既鼓励校友用镜头记录生活、展现南开精神,也计划将其常态化,每年举办以形成品牌;

三是开展书画摄影作品展览,征集校友的书画、摄影作品,通过艺术形式传递对南开与国家的热爱,目前已有不少校友投稿,作品将在公众号陆续发布。

这些活动不仅是庆祝,更是对“日新月异”“允公允能”精神的实践,希望能激发校友的参与热情,让南开精神在新时代焕发新活力。

主持人:作为南开师兄,您对广大南开校友,尤其是年轻校友们,有什么想说的寄语吗?

刘武:对年轻校友,我有两点建议:

一是先立足“读万卷书,行万里路”。不必急于追求财富或名气,在读书中积淀学识,在实践中开阔眼界,自然能找到兴趣与方向的结合点,为长远发展奠定基础。

二是牢记南开的历史与使命。南开不是普通的学校,而是由严修、张伯苓先生以心血创办,从西南联大走来的百年学府,“允公允能、日新月异”“知中国,服务中国”的精神已融入血脉。作为南开人,有责任,也有使命,当以公心为念,以能力为基,在各自领域发光发热,将南开精神传承下去,散播到社会最基层。

此外,南开北京校友会110年来始终凝聚校友、赋能成长,这里不仅有情感联结,更有实践平台。希望年轻校友积极参与校友会活动,在交流中收获成长,让南开精神代代相传。

《校友面对面》栏目简介

在传承与创新的时代浪潮中,南开北京校友会重磅推出一档聚焦南开人奋斗历程与精神传承的访谈栏目——《校友面对面》。栏目以“聆听南开声音,凝聚校友力量”为宗旨,对话各领域的南开优秀校友及杰出校友企业家,深入挖掘校友们如何在各自领域践行“允公允能,日新月异”的校训精神,讲述他们从南开园走向社会的奋斗故事与人生感悟。

《校友面对面》第2期主持人:马子薇,2024级MBA

采访、整理:马子薇

编辑:王长会

摄影:邢 锟

供图:刘 武

审稿:张 防